Periodontal disease

歯周病治療の基本

- 歯石を取っても、

手術をしても

歯周病が

治らないのはなぜ? -

「歯石を取ったのに歯周病が治らない」「手術までしたのに歯周病が治らない」

このような主訴の患者さんが当医院には多数来院します。

では何故、治らないのでしょうか?

それは歯周病の原因は歯石ではないからです。

治療の原則は原因の除去です。

中垣歯科医院では、様々な観点から原因を探ることで

歯周病を効果的に治療していきます。

- 徹底的な検査から

治療につなげる歯周病治療 -

治療の基本・

根本的原因にアプローチ

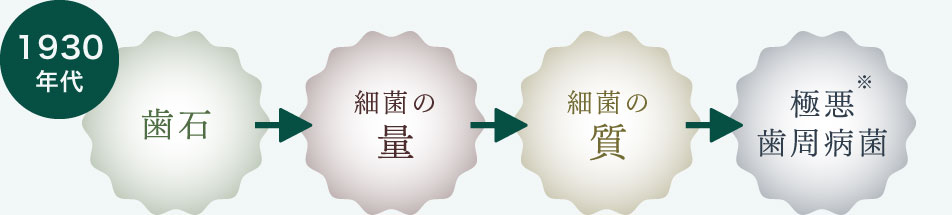

- これまで歯周病の原因とされて

きたものが

実は間違っていた? - 歯科医療の発達とともに、歯周病の原因と呼ばれた通説は変遷していきました。

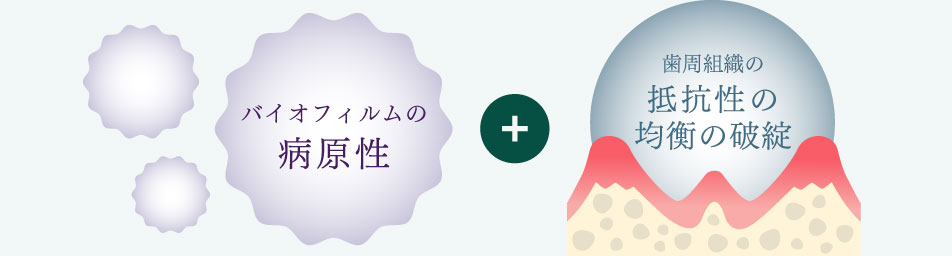

現在ではバイオフィルム(ネバネバした歯周病菌を中心とした細菌の塊)の

病原性と

歯周組織の抵抗性の均衡の破綻が歯周病の原因とされています。

- 過去、歯周病の原因と呼ばれてきたもの

-

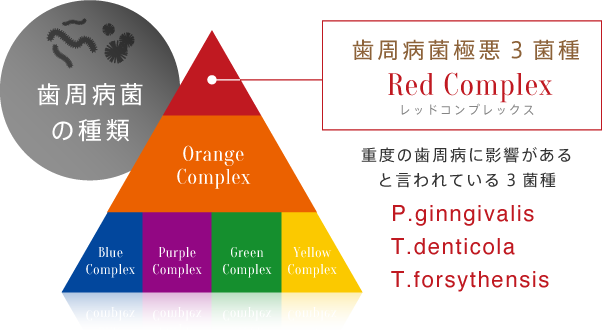

※レッドコンプレックス3菌種等

- 今、歯周病の原因と呼ばれているもの

-

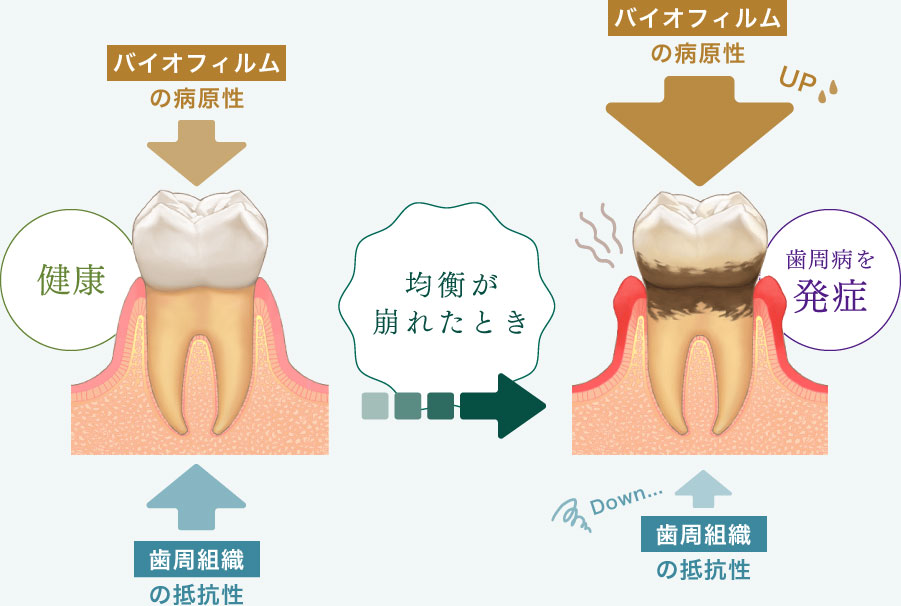

歯周病が発症する仕組み

バイオフィルムの病原性が高まり、

歯周組織の抵抗性との均衡が崩れた時、歯周病が発症します。

この破綻にはバイオフィルムの高病原性を勧める因子と、

歯周組織の抵抗性を低下させる因子が影響していることがわかりました。

- バイオフィルムの病原性が高まる要因

-

- 異なる菌種間の付着(凝集)

- 代謝物質による相互作用

- 細菌間同士の物質産生制御

- 歯周ポケット内血液からのタンパク質供給

- ヘモグロビンからの鉄分供給

- 歯周ポケット内の嫌気化

- 喫煙によるバイオフィルムの硬化

- 歯周組織の抵抗性が弱まる要因

-

- 免疫能の低下

- 睡眠中の抗菌因子の低下

- 喫煙

- ストレス・疲労

- 不十分なブラッシング

- 過度の力

- 食事(オメガ3脂肪酸不足、マグネシウム不足、ビタミンC不足、糖質過剰摂取、トランス脂肪酸過剰摂取など)

- 体内汚染(水銀など)

切らないので痛くない・安全・

安心、

しかも効果的な治療法

- 歯周病に罹る多くの患者さんは

手術をしなくても治ります - 歯周病が治らない、あるいは再発した患者さんのプラーク(歯垢)を

位相差顕微鏡で検査をしたり、

リアルタイムPCR検査(遺伝子検査)をしてみると

レッドコンプレックス3菌種を中心とした悪玉歯周病菌に重度に感染していたり、

歯周組織の抵抗性の検査をしてみると、

歯周組織の抵抗性が減弱していたりします。

歯石取りや歯周外科手術を否定しているわけではありません。

悪玉歯周病菌を基準値に収まるまで除菌したり、

歯周組織の抵抗性を高めることが重要なのです。

手術はそれからでも遅くないと思います。

細菌学から考える

治療へのアプローチ

- 目に見える磨き残し

(肉眼レベル)を診る

検査から

目に見えない細菌を診る顕微鏡検査・遺伝子検査の時代へ - 歯周病は目に見えない細菌が引き起こす感染症です。

物理(外科)的に目に見える歯石をガリガリと取ったり、

歯肉を切り開いて歯石や汚れを取っても一時的には改善するも

根本的には治らずに再発します。

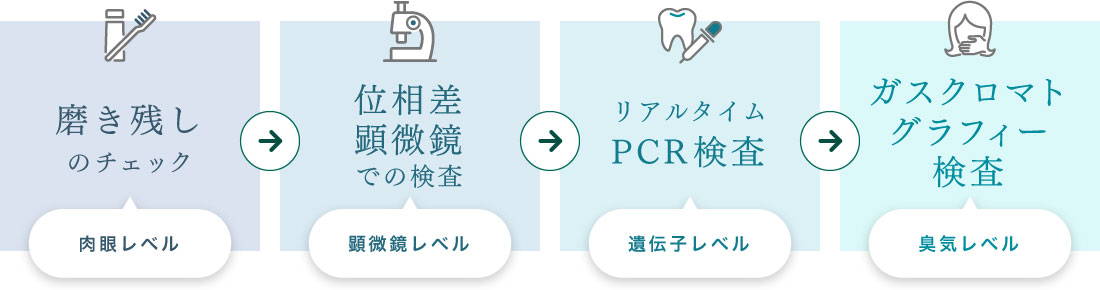

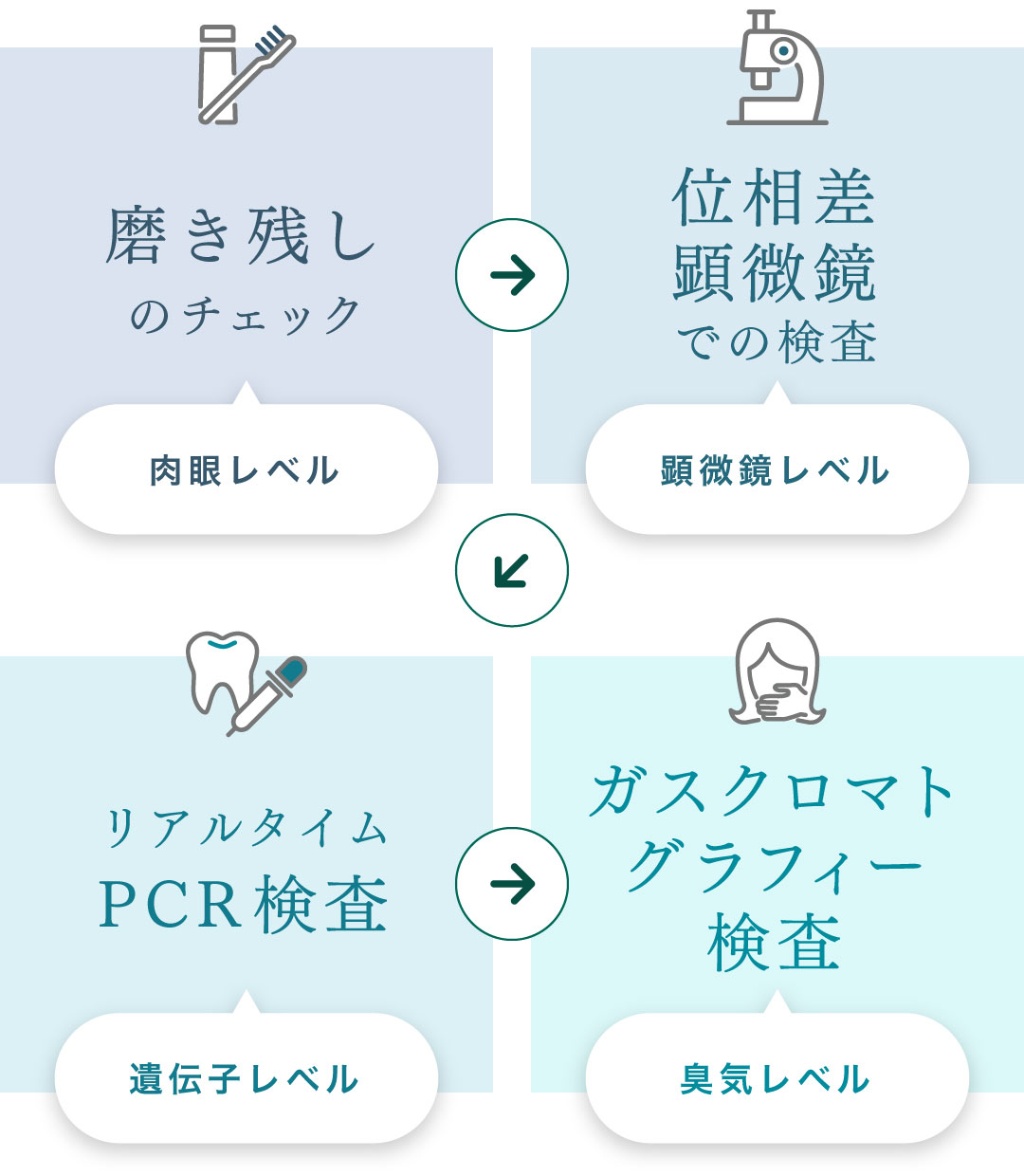

根本から治すには、目に見える歯の磨き残しを診る検査

(プラークスコア=肉眼レベル)だけでなく

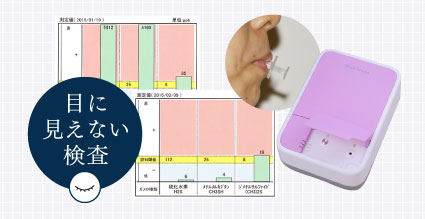

目に見えない細菌を位相差顕微鏡(顕微鏡レベル)検査、

さらにリアルタイムPCR検査(遺伝子レベル)を行い、

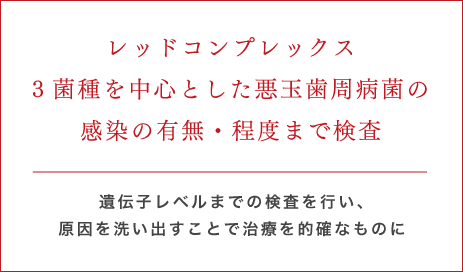

レッドコンプレックス3菌種を中心とした悪玉歯周病菌の感染の有無・程度まで

検査して

的確な治療(除菌)を行わなければなりません。

細菌学から考える検査方法

-

- プラーク(磨き残し)の確認

- 歯みがきが上手にしっかりできているかどうかをチェックします。

検査によって磨き残しのある箇所を色で視認し、必要なら正しいブラッシング指導に入ります。

-

- 位相差顕微鏡での検査

- 「T.denticola菌」を検査します。

肉眼では見ることのできない口腔内の細菌の様子、治療前後の変化を、分かりやすく見ることができます。これにより歯周病の原因となる細菌を映し出すことができます。

-

- 遺伝子検査

(リアルタイムPCR法) - 位相差顕微鏡で確認できるのは形が特徴的なT.denticolaのみです。P.gingivalis菌とT.forsyensis菌は非常に小さい桿菌で形態的特徴がないので顕微鏡では判別できません。そのためにリアルタイムPCR法による遺伝子診断が必要になります。リアルタイムPCR法では、歯周病菌の感染の有無・程度がはっきりと数字で示されます。すなわち、正確な診断・的確な治療が可能となるのです。

※PCR法(Polymerase Chain Reaction):DNAの一部を増幅させ検査します。

- 遺伝子検査

-

- オーラルクロマ(口臭検査)

- 歯周病菌などの悪玉細菌が多いと口臭ガスである「硫化水素」と「ジメチルメルカプタン」の濃度が高い値を示します。

口内フローラの状態(善玉細菌優位あるいは悪玉細菌優位)を口臭ガスの値で把握します。

歯周組織の抵抗性から

考える

治療への

アプローチ

- 歯周病菌の検査だけでなく、

歯周組織の抵抗性への

アプローチも必要! - 歯周病はバイオフィルムの病原性が高まり、

歯周組織の抵抗性が減弱した時に発症します。

風邪が流行っていても免疫力が高ければ

風邪をひかないように

歯周病菌に感染していても

歯周組織の抵抗性(免疫力を含む)が高ければ歯周病は発症や重症化しません。

外側から歯周病菌に対してアプローチするだけでなく

内側から歯周組織の抵抗性を高めるアプローチが必要なのです。

歯周組織の抵抗性を確認する

検査方法

- あなたの歯周組織の抵抗性が

十分かをどうかを

チェックします! - 検査結果によっては生活習慣や食事の指導、治療を行います。

医師が必要と判断した際や、ご希望の場合は

併設内科クリニックと医科歯科連携治療も可能です。

-

- 末梢の毛細血管の血流検査

-

この血流の顕微鏡は歯肉でも観察は可能ですが滅菌の都合上、当医院では歯肉の代わりに指先で血流の状態を調べます。

血管が狭くなったり、詰まっていないかなど血液の流れ方が正常かどうかを診ます。

血流が悪い方で身体を温めたり、水素療法や、歯科材料に帯電した口腔内電流を放電すると2~3分で血流の改善が見られた場合、冷え取りや水素療法、歯科材料(金属・樹脂)の改善を提案します。

腸脳軸=腸脳相関(腸と脳は密接に関係)により腸内環境を改善することで脳が改善して自律神経系を改善させることができるので食・生活習慣、水素療法など腸内環境を改善させることも提案します。

-

- ストレス度を検査

-

自律神経の交感神経と副交感神経のバランスを調べます。

ストレスがかかり、交感神経が優位になると歯周病菌に対する免疫力が落ち、さらに唾液の分泌量も低下します。

さらに、交感神経が優位となることによる血管の収縮は血行不良を起こして歯周組織への酸素と栄養の供給が妨げられ、歯周病の悪化に繋がります。

また、ストレスによる食いしばりで、歯を支える歯周組織に過度の負担がかかると歯周病の進行を助長します。

-

- 糖化度の検査

-

指先でAGES (終末糖化産物)を検査します。

糖とたんぱく質が結合することで糖化が起こります。

歯を支える歯周組織の糖化が進むと歯周組織(歯肉と歯槽骨)のコラーグンが劣化し、歯周組織の抵抗性が減弱します。

糖尿病で調べる血液検査のヘモグロビンAIcは血液中の赤血球中のヘモグロビンの糖化度を調べた値です。ヘモグロビンは酸素と結合して血流に乗って体のすみずみに酸素を運ぶ働きがあります。

ヘモグロピンが糖化を起こすと歯周ポケット内に酸素が十分に供給されず歯周ポケット内の嫌気度が高まります。

歯周病菌は酸素を嫌う嫌気性菌なので歯周病菌の活動化や増殖により歯周病の進行を助長します。

-

- 必須ミネラルの過不足&

有害金属による

体内汚染度検査 -

体内の水銀の蓄積が多いと血液の中の赤血球の中のヘモグロピンと水銀が結合して体のすみずみに酸素を運ぶ力が弱くなります。

酸素の供給が不足すると身体では慢性疲労や疾患、老化などを引き起こします。口腔内にも酸素が十分供給されず口腔内や歯周ポケット内の嫌気度が高まります。すると口臭の原因菌や歯周病菌は酸素を嫌う嫌気性菌なので菌の活性化や増殖により口臭が発生したり歯周の進行を助長します。

有害金属による体内汚染があると身体や歯周組織に必要なミネラルが取り込まれにくくなります。有害金属を排毒して必須ミネラルの過不足を整えることが重要です。

水銀と銀の蓄積が多いと歯科金属であるアマルガム由来の可能性が考えられます。また、マグネシウムの不足による細胞環境の悪化は歯周病の原因の一因子(VAN DYKE理論)です。

腸内環境を改善して排毒を促すことが第一歩です。

体内汚染が改善しないときにはCGP DETOXを提案します。

- 必須ミネラルの過不足&

歯科医療に限らない、

医科歯科連携治療

- 中垣歯科はお口と全身の健康を

支える治療を行っています - 当医院は内科を併設しているので、必要で希望されれば、内科との連携治療も可能です。

糖尿病と歯周病は相互に悪影響を与え合っているので、糖尿病治療には歯周病治療が欠かせません。

歯周組織の抵抗性を向上させるためにあるいは全身的な疾患をお持ちの方は医科歯科連携治療をお勧めします。

併設内科は日本内科学会の内科認定医であり、日本東洋医学会認定の漢方専門医でもあるので、西洋医学の観点を踏まえた上で漢方による東洋医学的なアプローチも可能です。

口の中はもちろん、

全身の健康をも考慮した

歯科医療を併設内科と

連携を

とりながら実践しています

- 併設内科

- 当院では併設内科の「みきこクリニック」と連携し、詳細なアレルギー検査、漢方・点滴療法・水素療法による治療・予防効果や免疫力アップのサポート、より効率のよいデトックス(体内の毒を排出する)などを行っています。歯科で相談することではないかな?と思わる症状についても気軽にご相談ください。